柳州典籍展:《清署经谈》

- 发布时间:2024-07-05 14:40:27

- |

- 作者:柳州市图书馆

- |

- 阅读次数:4134次

“于是取十三经正文朝夕焚香危坐,反复百思。先后留京二十年,誓欲成此一事。当其立志之专,用功之笃,有虽家不顾,虽贫不悔,宁迟进取,不负圣经者。”

——(明)王启元

明代,柳州典籍中有一部奇特的书

著名历史学家陈受颐先生认为这是一部卫道的书,并说“纯以儒家宗教思想立场,去跟西教争辩而自成一家的,恐怕只有王启元了”

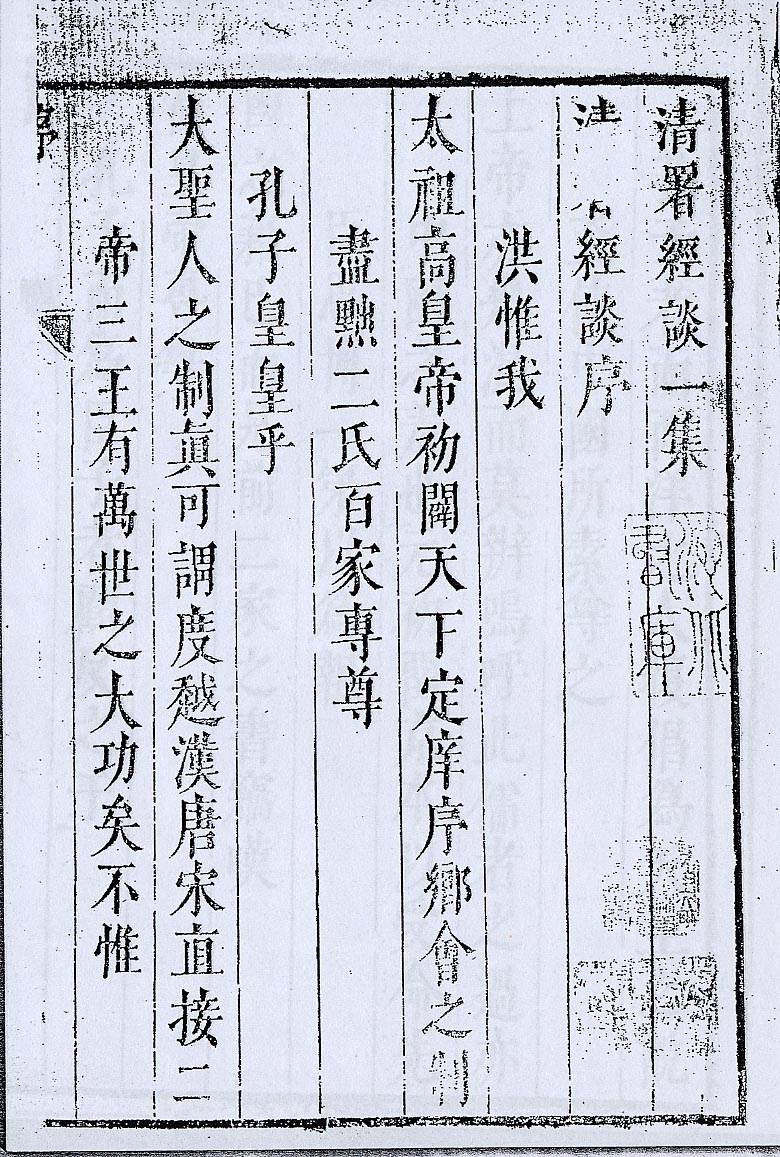

这就是《清署经谈》

卫道孔教四百年

《清署经谈》十六卷,王启元著,明天启三年(1623年)京师序刊本。此书是王启元一生读经的心得,全书近二十万字,分卷分篇,其主旨是将儒家改造为政教合一的国教体系。书中虽多有因袭前人见解之处,援引传统经传为骨格,但系统整然,其将儒教神道化、原始化,意欲重新建设一整套儒教神学,立论与宋、元以来道学家著述根本不同,是一部中国思想史上的重要著作。

明晚期政治变动频繁、社会矛盾激化、经济日趋封闭,加之西学东渐背景下西方近代科学思想和宗教的传入,对传统儒家文化形成极大的冲击,人们对于社会主体思想发展趋向更多的是迷茫。而处于这一社会思潮更迭期的王启元,在《清署经谈》中提出要回归原始儒家的经学思想,化儒学为宗教,建立一个政教一体的社会体制。表现了晚明知识分子的思想挣扎,以及传统儒家想通过儒学宗教化,来为岌岌可危的王朝寻求出路。

《清署经谈》

2015年京华出版社 《清署经谈》影印本

笃学不辍著经典

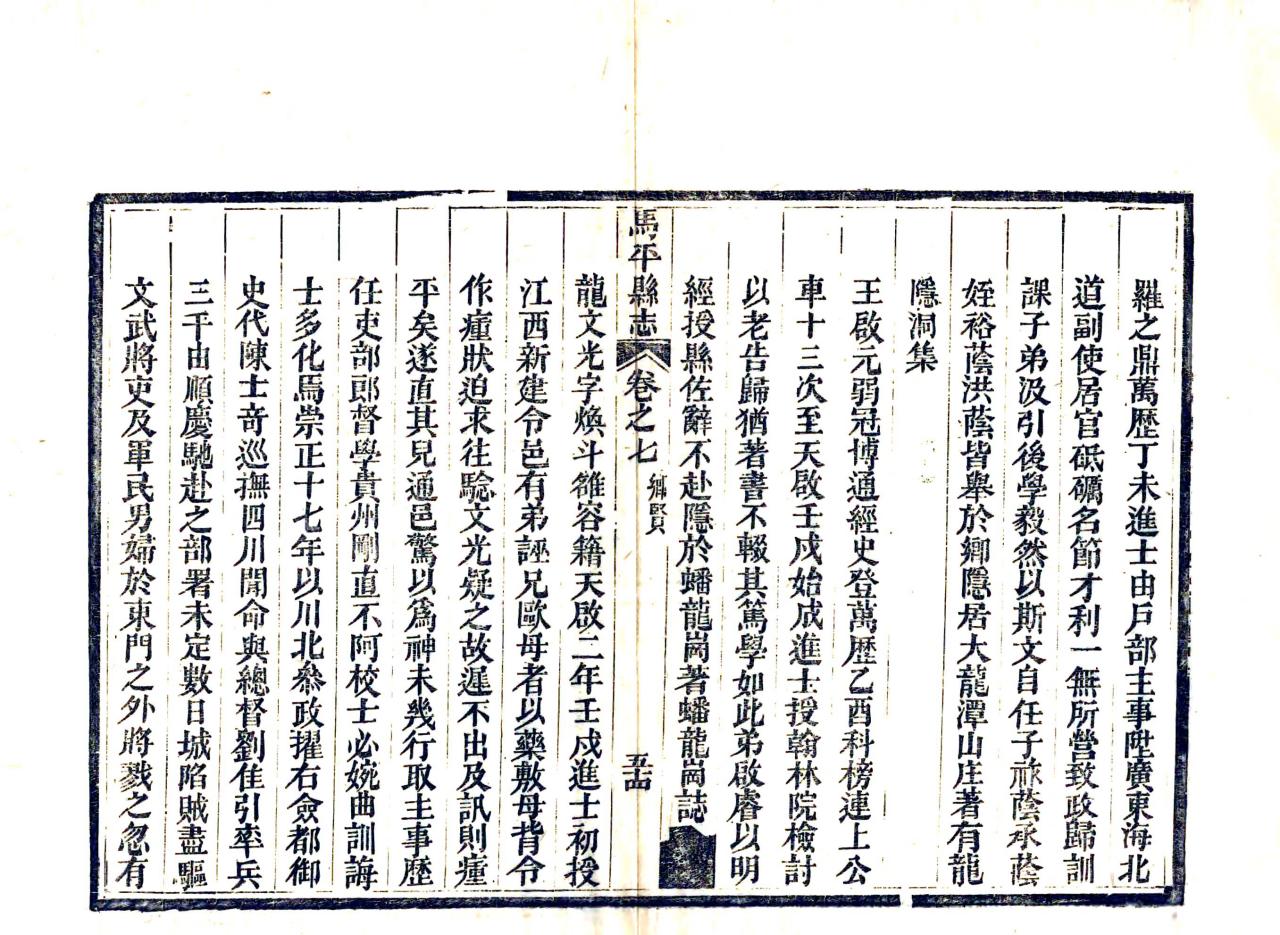

王启元,字心乾,马平县(今柳州市)人,约生于明嘉靖三十八年(1559),卒年不详。王启元出生“诗书礼仪之族”,族中数代有人通过科举考试为官,是明代柳州的名门望族。其祖父王尚学、父亲王化先后考取嘉靖初年、末年进士,后在蟠龙山修建“王氏山房”供他读书。王启元于明万历年间26岁中举,在山房苦读37年,上京赶考 13次,终于在明天启二年(1622)63岁时高中进士。清乾隆二十九年《马平县志·乡贤》中记载其“弱冠博通经史,登万历乙酉科榜。连上公车十三次,至天启壬戌始成进士,授翰林院检讨”。获授翰林院检讨,即为熹宗皇帝的史学侍从。后不久,他以年老为由乞休归柳,归乡后“犹著书不辍,其笃学如此”。《清署经谈》为王启元在翰林院时刊刻成书,用力之深,历二十年方成。他在序言中说“留京二十年,誓成此事”,“立志之专,用功之笃,虽家不顾,虽贫不悔”,可见王启元一心向学,以文报国。

清乾隆《马平县志》王启元传

崇祯十年(1637)徐霞客到柳州,当时王启元已作古,但徐仍慕名两次前往山房瞻仰,并记载在其游记中“……江东之南山,有楼阁高悬翠微,为黄(王)氏书馆。”

柳州蟠龙山王氏山房

(图片源自网络)

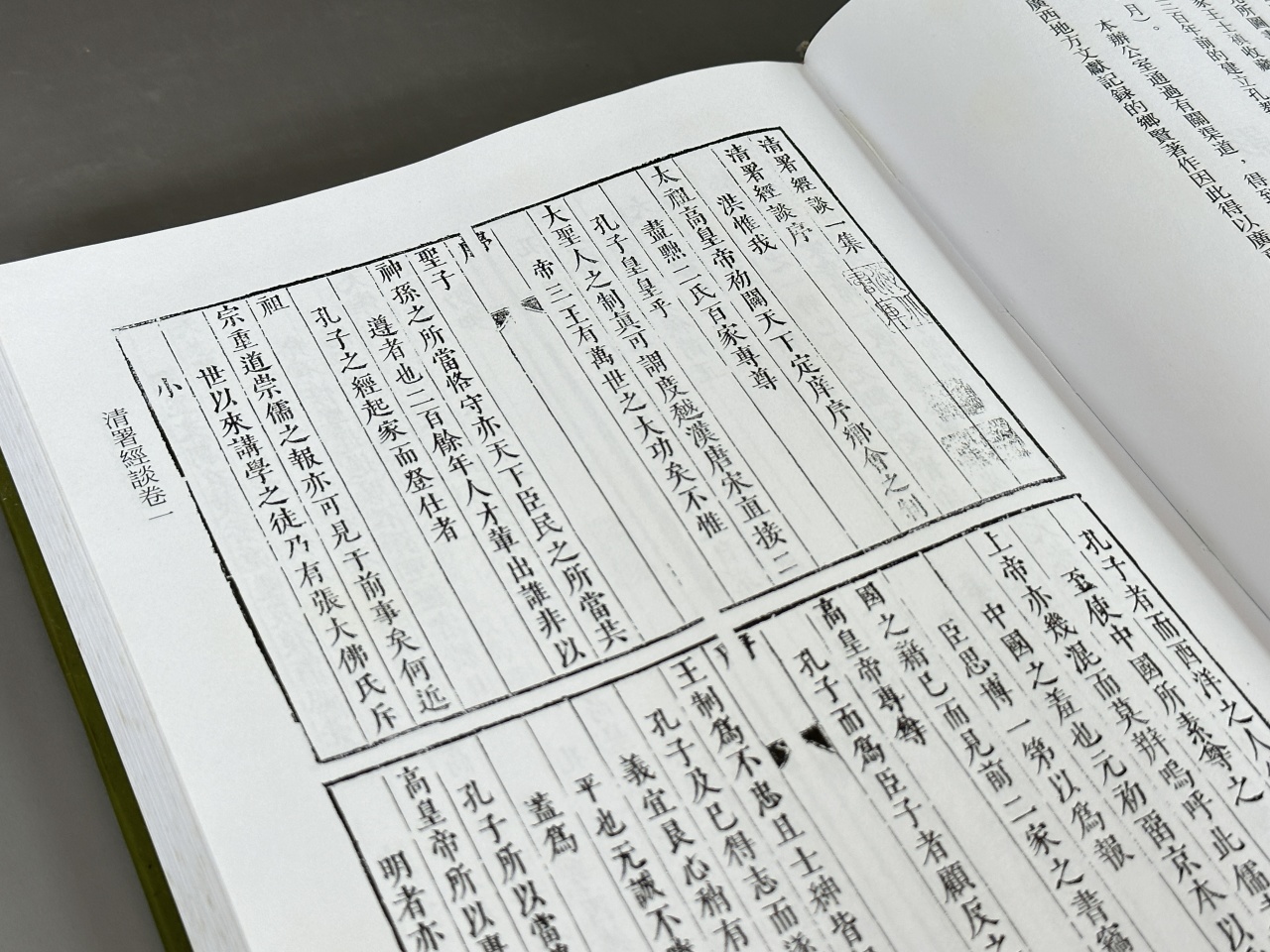

百年谜踪终归柳

《清署经谈》刊行后不久明朝即被清朝取代,此书在乱世中似乎“销声匿迹”,300多年来难见传藏,以致于清代广西的多种通志及乾隆《柳州府志》《马平县志》都没有任何记载,现仅有孤本存于台湾“中央研究院”历史语言研究所傅斯年图书馆。2003年在偶然的机会下,由台湾清华大学研究生黄譔禧将复印本带到柳州,《清署经谈》才得以回归故里,2005年由柳州市地方志办公室辑入《柳州乡贤著述影印丛刊》影印再版,让我们有机会一睹先贤经典,滋养柳州文化土壤。

《清署经谈》

(京华出版社于2015年12月出版 )

供稿:古籍文献部

审核:叶伟伶

| 地址:柳州市三中路77号 | 联系电话:0772-2822404 桂公安网备案45020502000036号 桂ICP备05010859号-2 今日访问量:17437 总访问量:23406225 |

微信公众号 |

新浪微博 |

手机门户 |

抖音 |