家有读爸 | 爸爸的头发不见了

- 发布时间:2024-10-21 12:09:26

- |

- 作者:柳州市图书馆

- |

- 阅读次数:6266次

我们每个人都生活在社会这个大环境中,身边每天都充斥着各种各样的“评价”。

当孩子和我们都无法屏蔽各种“不友好”的评价时,如何帮助孩子提高“客观看待他人对自己评价的能力”呢?

如果我们直接和孩子说:"你不要太敏感""不要太在乎别人的评价"“要学会看淡",这样直接的"告知",基本上起不到好的效果,甚至会带来负面效果。

1

为什么孩子会更在意他人的“评价”?当进入“他律”阶段以后,孩子会开始关注他人的评价和意见。由于孩子的思维能力有限,缺乏分析和判断对错的能力,所以他们往往以他人的标准评判自己的行为。 因此,这个时期的孩子一般都会比较在意别人的评价。这是正常的身心发展规律,爸爸妈妈们也不必过于焦虑。

(注解:瑞士心理学家皮亚杰早在20世纪30年代,根据认知发展阶段理论,把儿童道德认知发展分为四个阶段,即无律阶段(0-4岁)、他律阶段(4-8岁)、自律阶段(8-10岁)、公正阶段(10-12岁)。“他律”既指该年龄段儿童的道德判断受他自身以外的客观价值、评论标准所支配。)

2

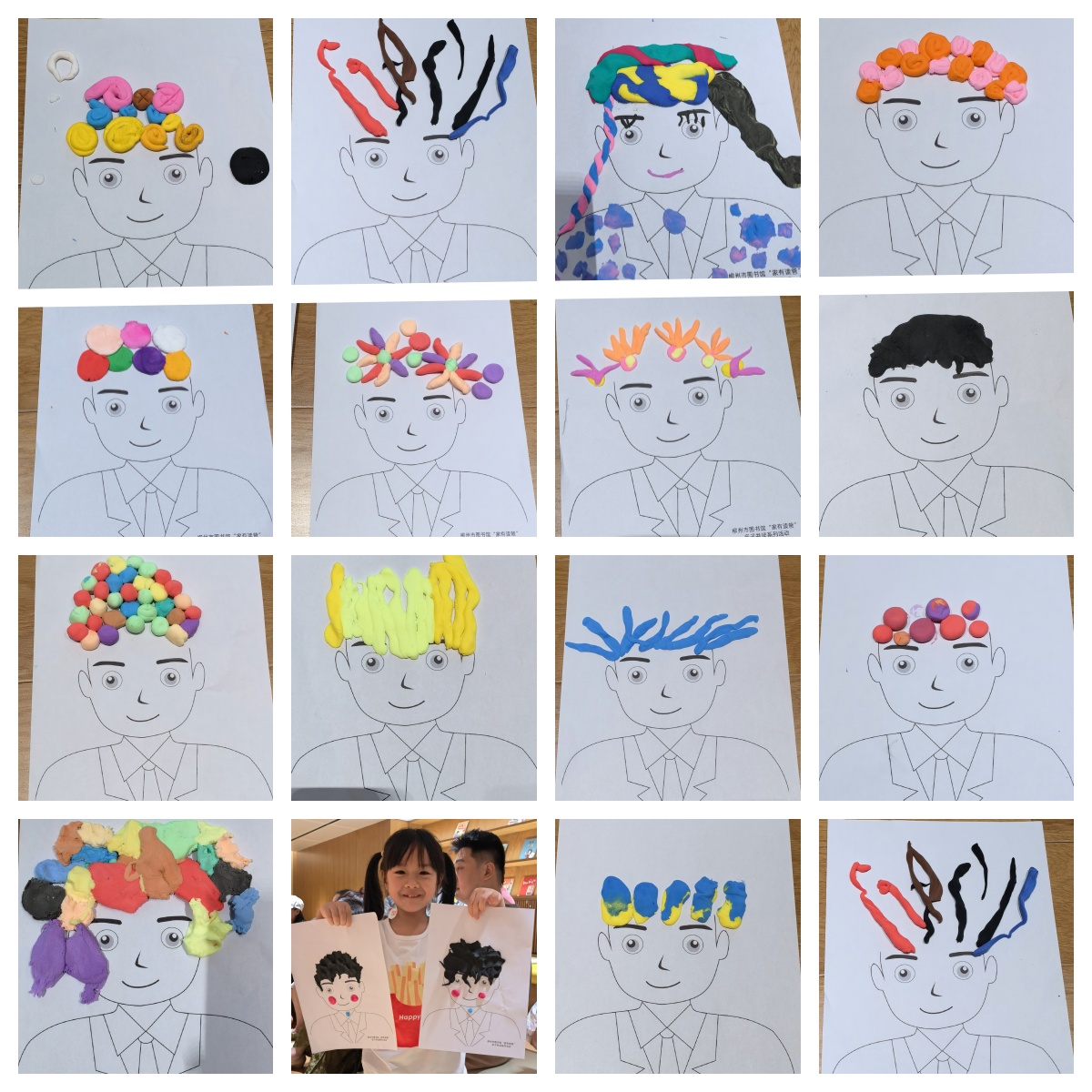

读什么绘本能帮助孩子客观认识“评价”?那么什么绘本能让“容易受他人评价影响”的孩子产生共鸣呢?本期开展的“家有读爸”亲子共读系列活动,就通过阅读分享绘本《爸爸的头发不见了》、一起动手完成趣味亲子彩泥手工,让在座的孩子和家长在寓教于乐中都有所启发。

3

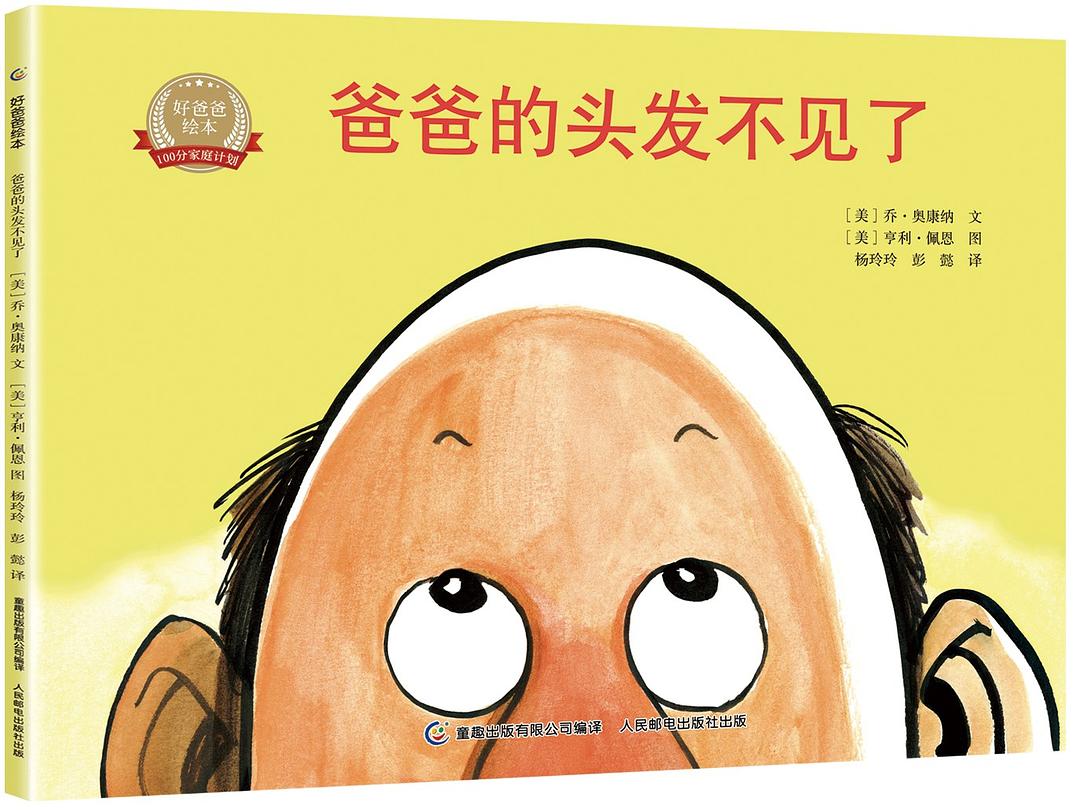

为什么要给爸爸和孩子推荐这本书?

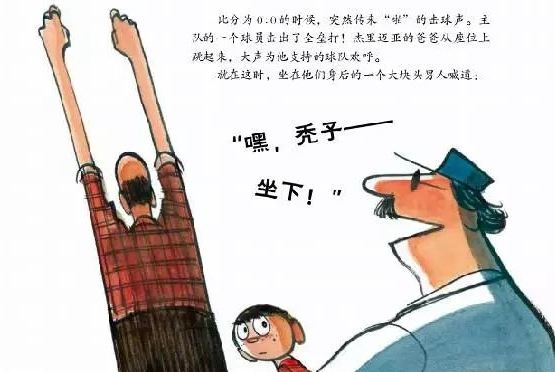

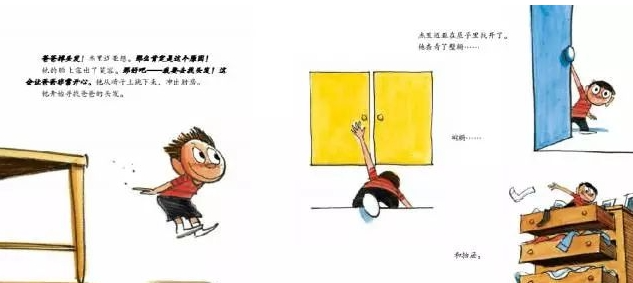

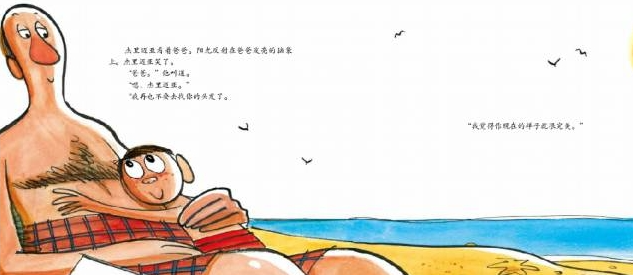

在孩子的心中,爸爸就是整一片天,是神圣而不允许任何人侵犯的。当绘本里的孩子詹森听到有人喊爸爸是“秃子“的时候,外人对爸爸不太友好的评价,深深地刻在了他的心里。但是绘本里的爸爸并没有因此愤怒、暴躁、自我否定,他通过带着孩子观察、体验,引导孩子学会区分“事实”与“观点”。

当再次面对别人的评价时,即便评价不友好,让人不开心,孩子也会明白:那只是对方的观点,评价都是带有个人喜好和感情色彩的,事实可能并不是这样,不需要有过多内耗。爸爸们可以将这样的方法运用到现实生活里。

爸爸是孩子生命中的第一个男性形象,也是孩子最为亲近和信赖的人之一。 因此,爸爸的言传身教对孩子的性格形成有着深远的影响。当爸爸能客观、勇敢、豁达的面对他人的评价,无形中也会潜移默化地影响孩子,成为他们性格中不可或缺的元素。 在孩子的成长过程中,他们会不断地模仿和学习爸爸的言行举止,从而塑造自己的性格和行为习惯。

4

本期绘本推荐:《爸爸的头发不见了》 《爸爸的头发不见了》 作者:乔·奥康纳, 南希·L.夏普等著,等 出版社:人民邮电出版社 馆藏地点:[柳东馆] 1F亲子绘本区 绘本简介: 这个故事讲述了一个伟岸、豁达、充满正能量的爸爸和孩子一起去看球赛。秃头的爸爸遇到了不太友好的评价,这让孩子非常在意,于是有趣滑稽又充满正能量的故事开始了…… "家有读爸"亲子共读系列活动,是柳州市图书馆为鼓励父亲深度参与亲子阅读、给予孩子高质量陪伴而策划的系列阅读推广活动。活动将持续开展,敬请继续关注。 更多精彩内容,欢迎关注柳州市图书馆微信公众号。 供稿:少儿部 审核:罗怡倩

| 地址:柳州市三中路77号 | 联系电话:0772-2822404 桂公安网备案45020502000036号 桂ICP备05010859号-2 今日访问量:24680 总访问量:23413468 |

微信公众号 |

新浪微博 |

手机门户 |

抖音 |