书与象的空间——评论家眼中的安东书象 - 拷贝

- 发布时间:2025-07-18 15:50:45

- |

- 作者:柳州市图书馆

- |

- 阅读次数:852次

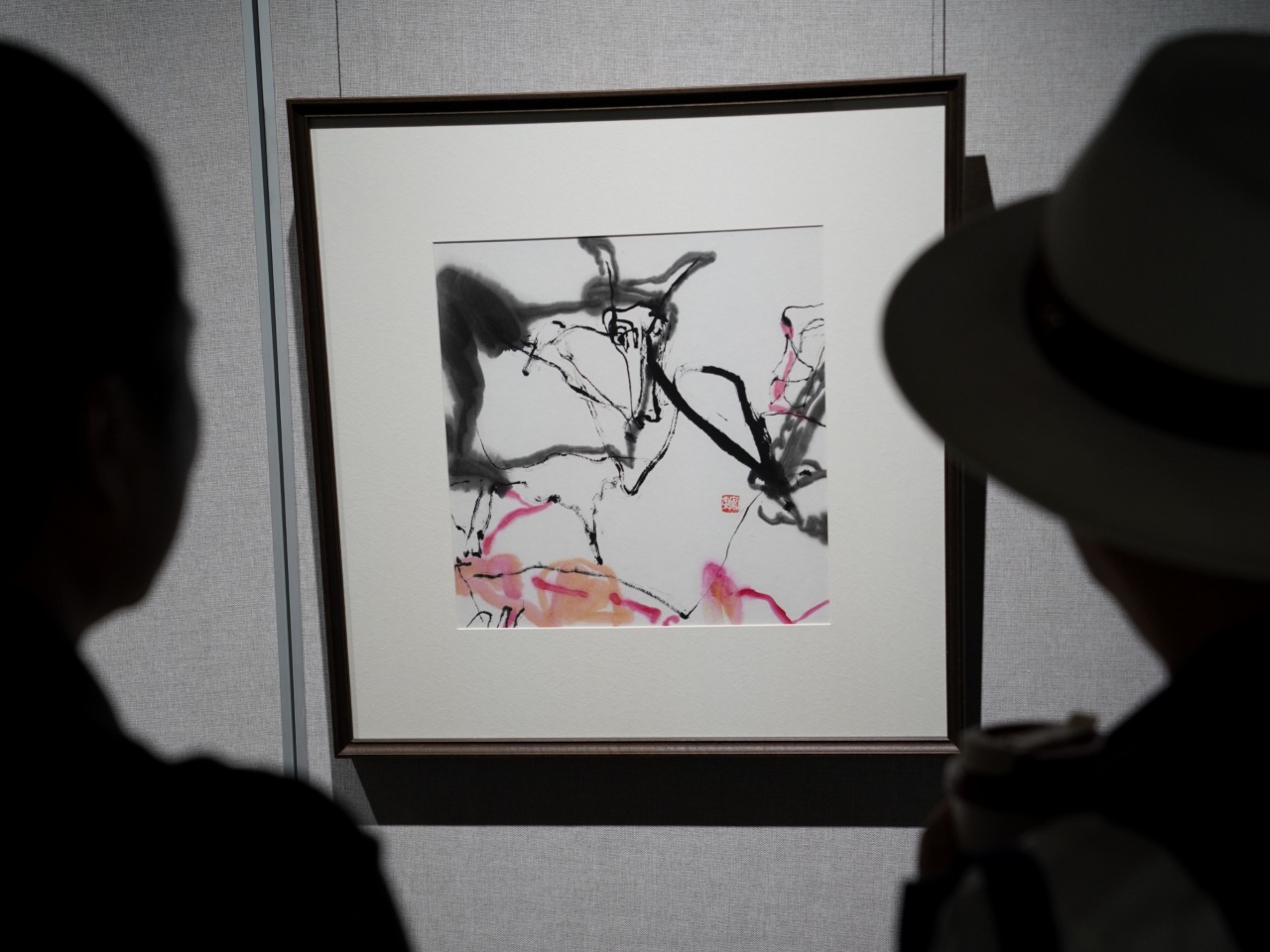

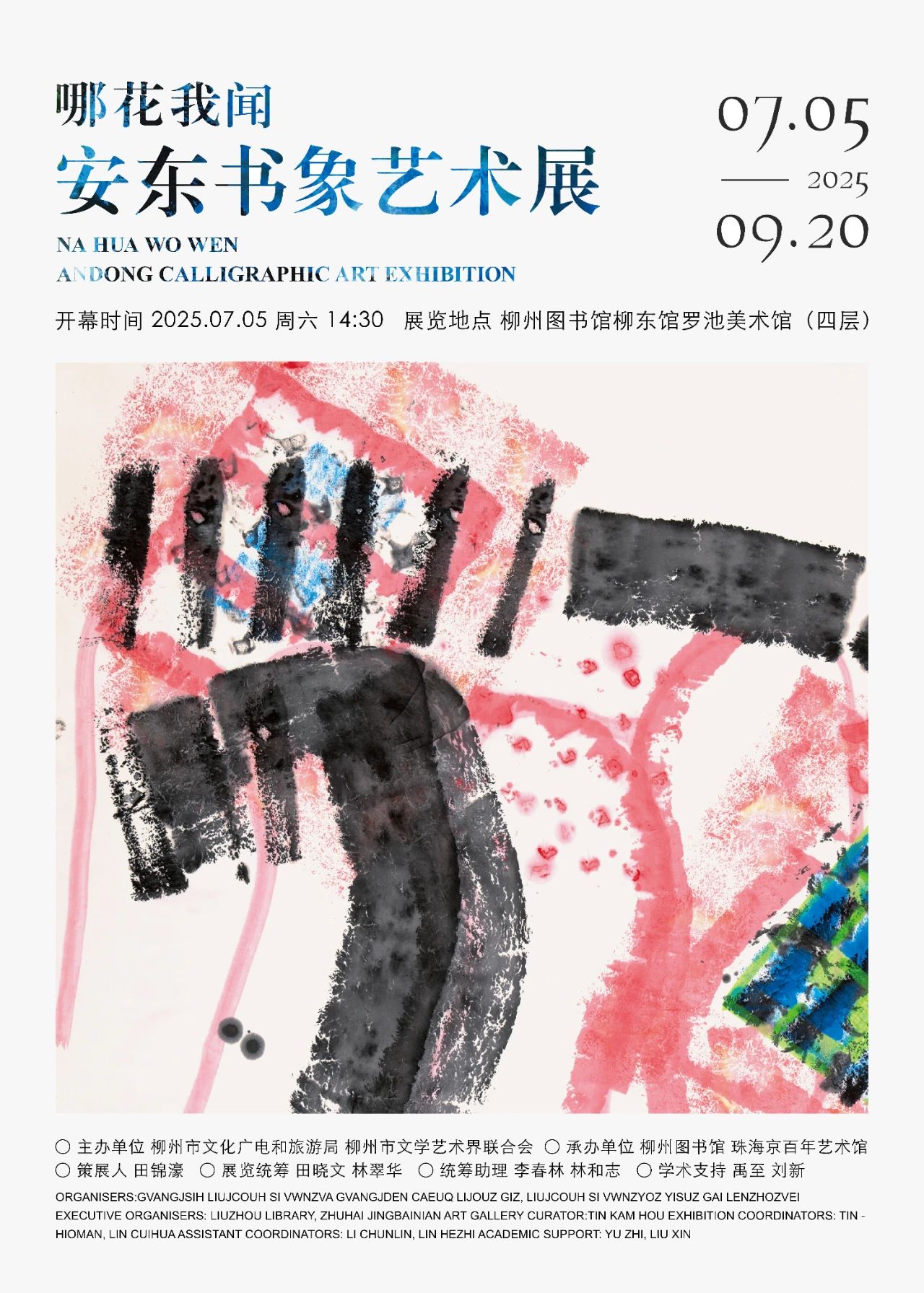

“哪花我闻——安东书象艺术展”在柳州图书馆柳东馆开展,吸引了许多观众前来观展。

为了让大家更好地欣赏安东书象作品,我们转发几位艺术界专业人士的分析评论文章,以便从中得到启发,促进艺术交流切磋,提高鉴赏水平。

书与象的空间

刘 新(广西艺术学院教授)

在安继承(安东)这里,从现代书法到书象是一个跨越,是他从自己的创作中生发出来的一个流动的升级,也给这种形态取了一个“书象”的用语。我自己觉得这个更准确,更符合他的创造心性和思考。现代书法从汉字出发,但走到什么地方,确实有不可预知性。但它和现代艺术就一个窗户纸的距离,捅破就是了。所以“书象”在安继承手上能够应运而生是顺理成章的,也是可预知的。书象除有汉字基础以外,更多的还是图象,安继承依然走向了那种不可控的水墨的抽象,“汉字”的创作变成了一个出发点,“书写”成为一种创作方式,水墨形态的不可控,最终走向了“象外之象”。在书象的道途上,安继承历经多年了,以他这个年龄,算是这个领域的老牌艺术家。继承兄在这个领域里摸爬滚打,渐悟渐行,我行我素,也在这个漫途中物以类聚地结识不少志趣相投的朋友。在这个物欲横流的现实世界,这种玩法是孤独的,却是很任性、开心的。搞艺术最终就是一个小众的玩法与活法,安继承只是比较早的走了这条路。

从一开始走这条路到现在,安继承就很另类,他不是浅尝辄止外表装束的那种另类,是骨子里成形的,是修养里长出来的。从读大学起,他就是那种爱独立思考,爱独处的人,后来几十年一直是这样。毕业后没有被社会改造,相反还“变本加厉”,这实在是他内心强大,喜欢独行的本色,他对自己的纸上水墨,确实有很纯粹的很高的期许。我总觉得他对艺术有狂爱的性情,志在其中,有玩性,更多的还是思考。所以他的东西有深度,有理性的潜藏,没有表面的墨戏。他的作品上板上墙以后的那种张力,顿然会让你凝住神情,然后有爆发力的那种感动和共鸣。

安继承把自己的作品引向“书象”,这个概念下的空间很大。形象在一定的时候会自觉走向抽象,这是不少从事形象创作的人共有的体会。难怪继承兄能够在这条道路上乐此不疲,任性到底,最终和现代书法拉开距离,与现代艺术共处生态,从两者中还吸取了很多的养料。在这个领域能做到这般成就,我觉得是需要有现代艺术,甚至于绘画底子的。继承兄显然得益于这个优势,很多从书法者过来的人走不到这个境地,是因为这一块领域的缺失。对汉字书写、现代书法的妙取,甚至误取,都是安继承对这种“书象”创作形态的有备而识和有备而来之结果。

当然现在不是停歇回眸的时候,以安继承现在的状态,还有更好玩的未来。

穿越文明的艺术思考

禹 至(艺术批评家)

当代艺术作品中,我们看到越来越多的艺术家关注于汉字,为我们提供了一种新的途径和新的维度,去思考汉字从产生到发展的过程对人类社会的影响。同时也为我们寻找到继书法之后的又一种艺术形式,去传达汉字的博大精深和视觉魅力。这是令人振奋的。但遗憾的是,目之所及的当代艺术作品,极少能穿越文明,去揭示汉字的产生过程所折射的人性的本原。也难见我们的艺术家能够放下认知,去感受汉字自身的能量。更不敢偏离真理,去探索让汉字放纵可能产生的无限未知。即使有些作品着意摆脱字义之束缚和书写的形式,希望在哲学和佛学的交汇处寻求艺术诉求的突破,也没能在之于艺术自身的价值上看到我们所期待的成果。这些作品多有设计的痕迹,限制了艺术对未知的探索;哲学视野仍流连于既有的体系,扼杀了艺术家个体的自由意志可能产生的光芒;付诸图式的学理解读,只能让我们看到一种顽固的意识:艺术是膺服于学术的工具和载体。究其原因,之于心界的修为,不足以支撑起更高的眼界,去跨越既有知识体系筑起的高墙的遮挡,同时又不舍放下认知,去窥视事物的本原。这就是这些艺术家难以形成对艺术自身价值的贡献的症结所在。

欣慰的是,确有这样的艺术家,在他的身上却拥有我们所期待的某种精神,对汉字的关注立足于穿越文明的探索,通过对汉字起源的探究,感受文明出发前、出发时和出发后的种种情境,进而放下认知,审视真理,让自己最真实、最自由的心灵的本原与汉字的本原碰撞,去寻求不可预知的无限能指和所指。

安东就是这样的艺术家。对汉字而言,造字的过程似乎很简单,不过是把一个个象转化成一个个文字。然而,身为汉字专家,世界汉字研究院的原副院长安东先生明白,这决不是从物到象再到字的简单转化,而是在人类无法看到起点和尽头的漫长的时间轴上,在两季冰川之间,万物与人类的一次邂逅与博弈。当人类以一种胜利者的姿态去炫耀战果时,安东缄默了。他希望有一种神力,能让时间逆转。然而,时间终究是不可逆转的标量而非矢量,安东只能将这种希望寄托于自己对艺术的创造。也许从安东的身上,看不到别的艺术家那般潇洒和浪漫,那般孤傲和自负,但他却是一位真正的艺术家,他把自己生命中几近全部的能量都奉献给了艺术,换来的,是他对艺术的忠诚与担当。

刨开文明的尘土,安东看到留在时间轴上的象和文字的印记,他想用自己生命的能量,用艺术的方式,将文字拉回象的位置。当他看到这些印记随着他的意志离开文字,向象的方向穿行时,途中的每一个瞬间,都折射出人类最本原的人性,包括欲望与智慧。于是他将文字从认知中剥离出来,在时间轴上逆行,再在行进中的某一瞬间定格下来,形成了他的艺术——安东书象。

安东的书象艺术,从形式上看,好像是从书到象的形式转化的过程截图,这其实是对安东书象的片面理解和误读。视觉上,它让不可见的时间轴变为可见,每一个瞬间时点,都是苍茫世界的唯一。思想上,它的核心价值是对人类现代文明的深刻反思。至于艺术的创造性的贡献,在于他仅用时间这一个维度,就建立起继雕塑、绘画和书法之后的架上艺术的另一种可能。正如安东自述的那样:“人类的童年和我的原初一样,艺术的方式早于文字的起源,理性后于感性,之后我们进入方法的轨道,完成了文明和启蒙,开始了认知。但这依然是有关艺术的技术,一切可言能教的,大概都不尽是艺术”。

或许,只有解剖文明,才能看到人类的本原。只有放下认知,才能看到艺术的本真。安东书象,正是在穿越文明和放下认知中建立起来的一种艺术思考。

亦书亦画:另一条艺术互融互通之路——观“安东书象”艺术展

谢以科(柳州市文艺评论家协会副主席)

并非说看不懂的艺术就不是好艺术,又或者说看不懂的艺术才是真艺术。领悟任何一种艺术形式,皆需以艺术修为的滋养、生活厚土的积淀与思想境界的觉悟作为认知的基石。如同将一张素净白纸覆于千年摩崖石刻之上,若不为白纸施墨,再古拙雄浑的金石文字也无法跃然纸上。安东先生的“书象”艺术展在柳东新区图书馆的呈现,恰恰为柳州及市外的参观者提供了这样一方浸润与启悟的场域。

身为一名文艺评论工作者,“书法”“形象”等概念早已是熟稔的词汇,此前亦偶涉书法评论。然而,“书象”一词,却是初次听闻。这个由柳州籍艺术家安东先生于2001年正式提出的概念,将“书法”与“形象”巧妙拆解并重构,把书法之“书”和形象之“象”合二为一。这绝非艺术家的率性而为,只要结合其作品细细解析,便能发现其中别有洞天,甚而令人惊叹。诚如安东先生所言:“把汉字从书斋里解放出来,让它在宣纸上跳现代舞。”广场舞是舞,芭蕾舞亦是舞,关键在于舞者能跳出何等境界——这全然取决于其内在的深厚修为。安东先生的作品,正是在艺术圣殿中优雅起伏的“芭蕾”。7月5日在柳州市图书馆柳东馆揭幕的“哪花我闻——安东书象艺术展”,便是一场让参观者沉浸其中艺术魅力的盛宴。

“书”之有形:抽象与具象的哲思交响

在安东的“书象”世界里,汉字首先挣脱了实用功能的单一桎梏,从“看山是山,看水是水”的具象认知,跃升至“看山不是山,看水不是水”的哲思之境。它们不再仅仅是艺术创作的符号表达,更化身为充满深层哲理的视觉图腾。其作品如《坤》系列,厚重如大地的黑色块面中,苍劲的笔触似从金石碑版中拓出,不再是可诵读的文本,却成为承载“厚德载物”精神的磅礴意象。这不难理解为“书象”是书法艺术与绘画艺术两条奔涌长河交汇后,孕育出的全新艺术形态。

笔者发现,尤为精妙的是,安东本次“哪花我闻——安东书象”所展出的作品绝大部分是以青、红、黄、白、黑为主色,在看似复杂抽象的墨团和色块下面涌动着艺术家的思想火花,这似乎可以理解为他对色彩的运用深植于东方五行哲学。这五色分别呼应木之生发、火之升腾、土之承载、金之肃杀与水之润泽。在作品《鼎新》中,炽烈奔放的朱红线条如火焰升腾,缠绕于象征“鼎”的稳固结构之上,五行中“火”的变革之力与“金”的坚韧之质在视觉碰撞中激荡,将抽象难懂的哲学概念转化为可感可触的视觉震撼。书之“形”,在此超越了笔画结构,成为大自然运行法则的具象映射。

“象”之有魂:理性与心性的共舞

本次展览精心梳理的“溯源”、“蜕变”、“对话”三个单元作品展,清晰勾勒出安东从西方油画、现代书法根基向东方水墨、书象艺术精神跋涉的艺术成长轨迹。在“溯源”部分,其早期作品中对汉字结构的解构尝试已初露端倪;至“蜕变”单元,水墨媒材的引入使得线条的呼吸感与墨色的氤氲感渐次增强;最终在“对话”篇章,成熟的“书象”语汇喷薄而出,实现了心手双畅的自由表达。这条脉络生动诠释了艺术家如何在中西、古今、你我的宏大坐标中寻得理性与心性相互转换的独特艺术支点。

登上艺术巅峰没有捷径,唯有执着和勤奋方可抵达,安东作为中国书象艺术领域重要代表人物,用自己的艺术实践和精神信仰创造了中国抽象艺术奇迹。“书象”之魂,在于其线条既是理性的轨迹,亦是心性的流淌,这两者的促成取决于艺术家手中的笔性。事实上,从安东“天雨赤珍——安东书象”等以往所展作品及《安东书象》系列、《苍茫惟一——安东书象展》等作品中不难看出,安东的笔触深得传统书法“屋漏痕”、“锥画沙”之精髓,如其作品《行吟》中枯涩而坚韧的线条,展现出对笔墨控制的非凡理性。然而,在《心潮》系列里,线条又挣脱了程式的束缚,如激流奔涌,如心绪翻腾,呈现出巨大的情感张力与生命律动。这种理性法则与心性抒发的交织缠绕,使得“象”超越了视觉愉悦的层面,承载着艺术家对文化根源的深沉叩问与个体生命体验的真诚抒发,汉字线条因而被赋予了灵魂的重量。

“画”之有境:传统基因的现代转生

安东在接受采访时曾真诚吐露:“希望家乡的父老能看懂我的‘野心’——不是要颠覆传统,而是让传统换一种方式‘活’在今天。”这“野心”的本质,正是对传统精髓创造性的现代转译。安东在分享创作心得时也说:“‘一’字为何是一横?它最早是画的一道地平线,后来才演变为数字。”这个“秘密”成为理解其艺术哲思的钥匙。如在《天问》系列中,他将甲骨文、金文的古老字形打散重构,原始图像性在抽象结构中若隐若现——那横亘的“一”,正是混沌初开时划破鸿蒙的地平线,亦是万物肇始的朴素原点。

安东的书象艺术创作是一场深刻的融合:他将传统文化基因、现代审美意识、多元艺术思潮与深邃哲学思辨熔于一炉。这种融合完美契合了“道生一,一生二,二生三,三生万物”的东方生成哲学。一道地平线(道/一)分判天地(阴阳/二),天地交感化育万物(三生万物)——此生生不息的宇宙图景,被安东以“书象”语言进行了充满诗意的视觉演绎,这样的书象艺术亦或可谓艺术“卦象”。其作品如《朗朗》系列,通过极简而强烈的黑白构成与灵动的线条运动,在抽象形式下隐含着乾坤运转、万物生息的宏大叙事,传统哲学的“朗朗乾坤”在其笔下获得了震撼的当代重生。

参观完现场的“书象”作品展,并在座谈会上倾听多位专家学者的观点后,笔者认为,安东先生的“书象”艺术,为当下艺术创作凿开了一条超越“书画同源”古训,以及更具当代活力的艺术互融新路径。它既非对书法传统的离经叛道,亦非对绘画疆域的简单僭越,而是在二者交界的沃土上,以汉字书写为基元,以东方哲思为魂魄,培育出的一株奇卉。其艺术价值不仅在于视觉形式的独创,更在于它深刻触及了汉字作为中华文明核心密码所蕴含的图像基因与哲学深度,并赋予其强烈的现代表达力。这场在柳州本土绽放的“书象”艺术,其意义远不止于一次视觉盛宴,安东书象艺术展所铺展的这条亦书亦画之路,正是一条引领我们重返文化源头、又勇敢面向未来的艺术通途。

官网:http://www.lzlib.org.cn

电话:0772-2855266

- 上一篇:致读者:这份图书馆公约邀您共同守护

- 下一篇:中华家风家训 | 红韵书香映初心

| 地址:柳州市三中路77号 | 联系电话:0772-2822404 桂公安网备案45020502000036号 桂ICP备05010859号-2 今日访问量:20332 总访问量:22484415 |

微信公众号 |

新浪微博 |

手机门户 |

抖音 |