【扬党建风帆 传书香气韵】传承红色基因 涵养家国情怀

- 发布时间:2025-09-30 16:01:58

- |

- 作者:柳州市图书馆

- |

- 阅读次数:704次

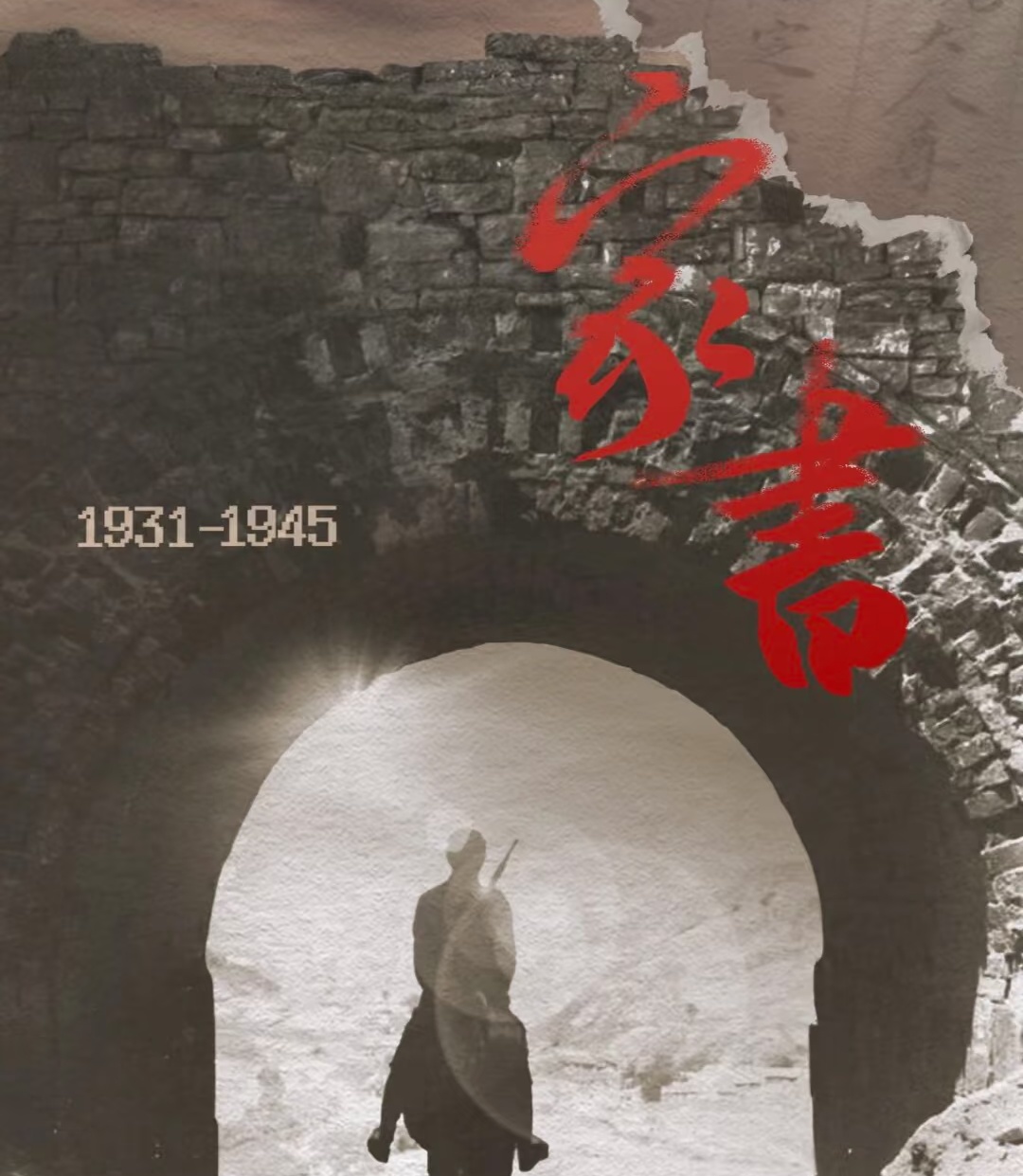

当历史的时针指向中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的庄严时刻,那些被战火淬炼过的泛黄信笺,再次在时光的褶皱中泛起微光。这些家书,从1931年到1945年,十四年的抗战岁月里,既有来自左权、谢晋元等一批抗日名将誓死殉国的绝笔,也有来自许多无名抗日英雄用生命谱写的壮歌,不仅承载着抗战英烈们的家国情怀和民族气节,更是中华儿女的一座座精神丰碑。 值此“9·30”烈士纪念日到来之际,让我们借这些家书重温抗战历史,缅怀先烈,在对往昔的回望中,汲取前行力量。

当笔尖成为刺破黑暗的利刃

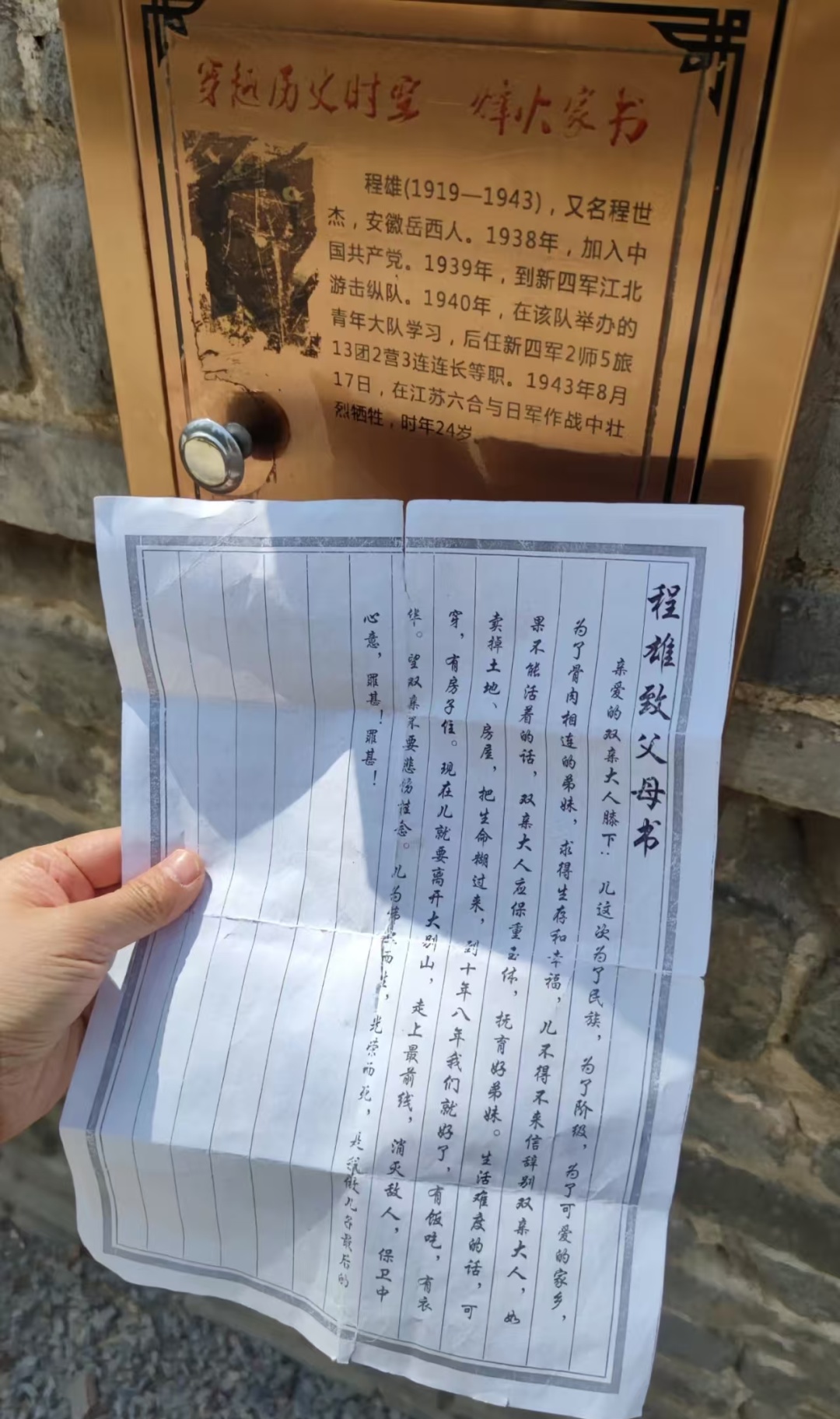

1937年淞沪会战前夜,上海闸北的夜色被炮火映得通红。一位普通士兵蹲在战壕里,借着弹药箱的微光,用磨钝的铅笔在烟盒纸上写信:“娘,儿此去定不辱家门,若马革裹尸,亦是男儿本分。您别挂念,记得给爹的坟头添把土……”字迹被泪水晕染,却依然力透纸背。这封信最终未能寄出,而是被战友发现,珍藏在铁盒中,成为那个时代最沉默的见证。抗日名将谢晋元在给妻子的绝笔信中写道:“为国杀敌,是革命军人素志也。”四行仓库保卫战前,他已经做好赴死准备,这封信成为民族危亡时刻中国军人气节的脚注。 在山西某处战壕,八路军战士用刺刀在弹药箱上刻下给妻子的信:“若你收到此信,说明我已化作天上的星。别哭,星星会替我守着咱们的田。”这些文字没有华丽的修辞,却让“家国”二字在血与火的淬炼中愈发清晰。 更令人动容的是那些未完成的信件。台儿庄战役遗址中出土的半封家书,墨迹在“告诉爹娘,儿不孝”处戛然而止,信纸边缘的弹孔与血迹,无声诉说着那个永远定格在23岁的年轻生命。这些残缺的文字,恰似历史裂开的伤口,让后人得以窥见战争最残酷的真相——每一封家书的背后,是一个被战火撕裂的家庭,是一个未曾兑现的承诺。

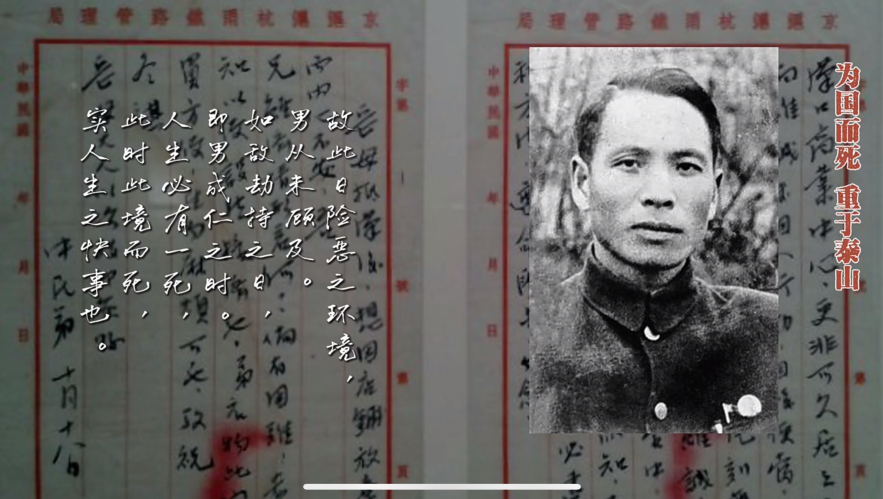

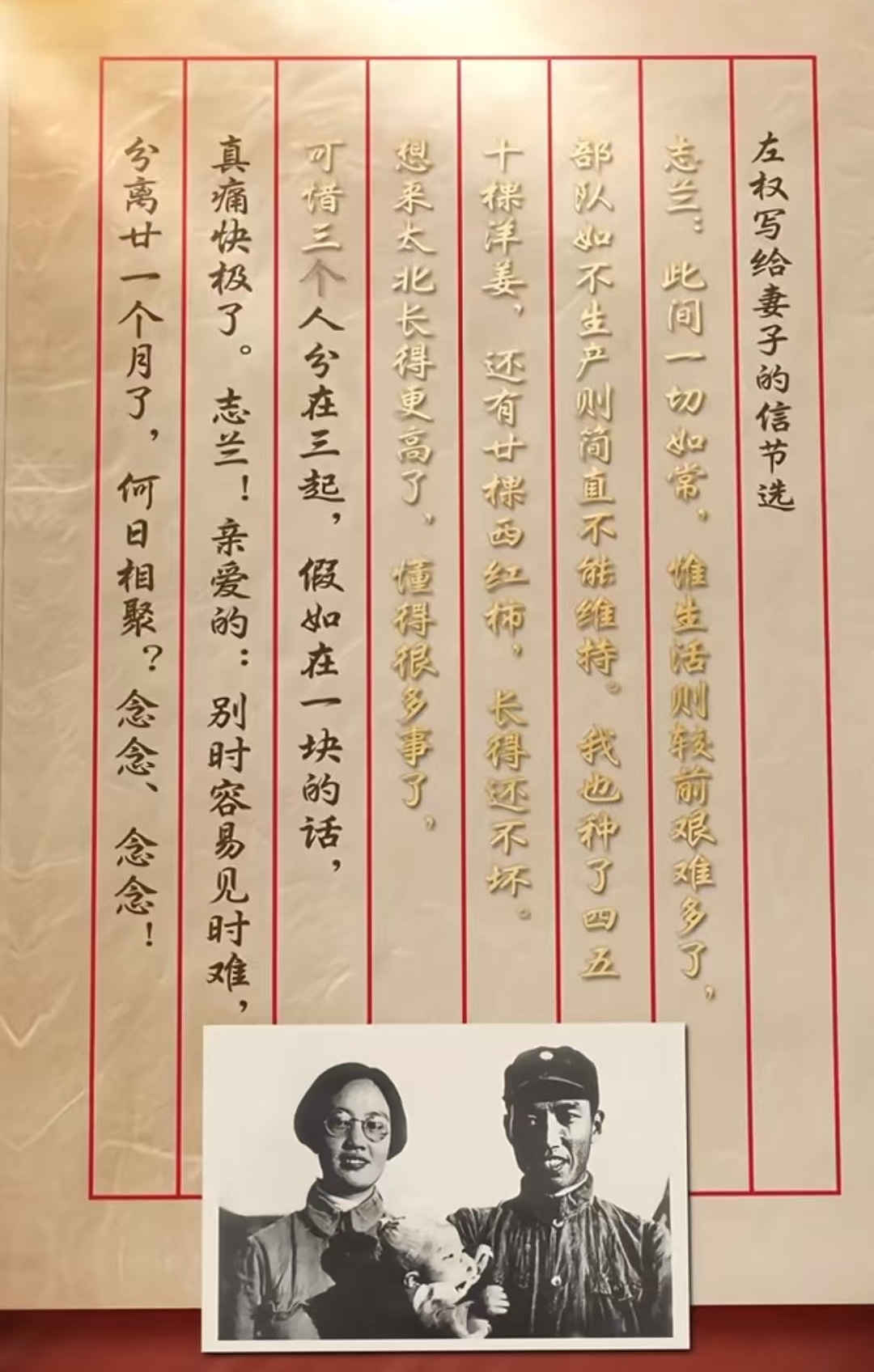

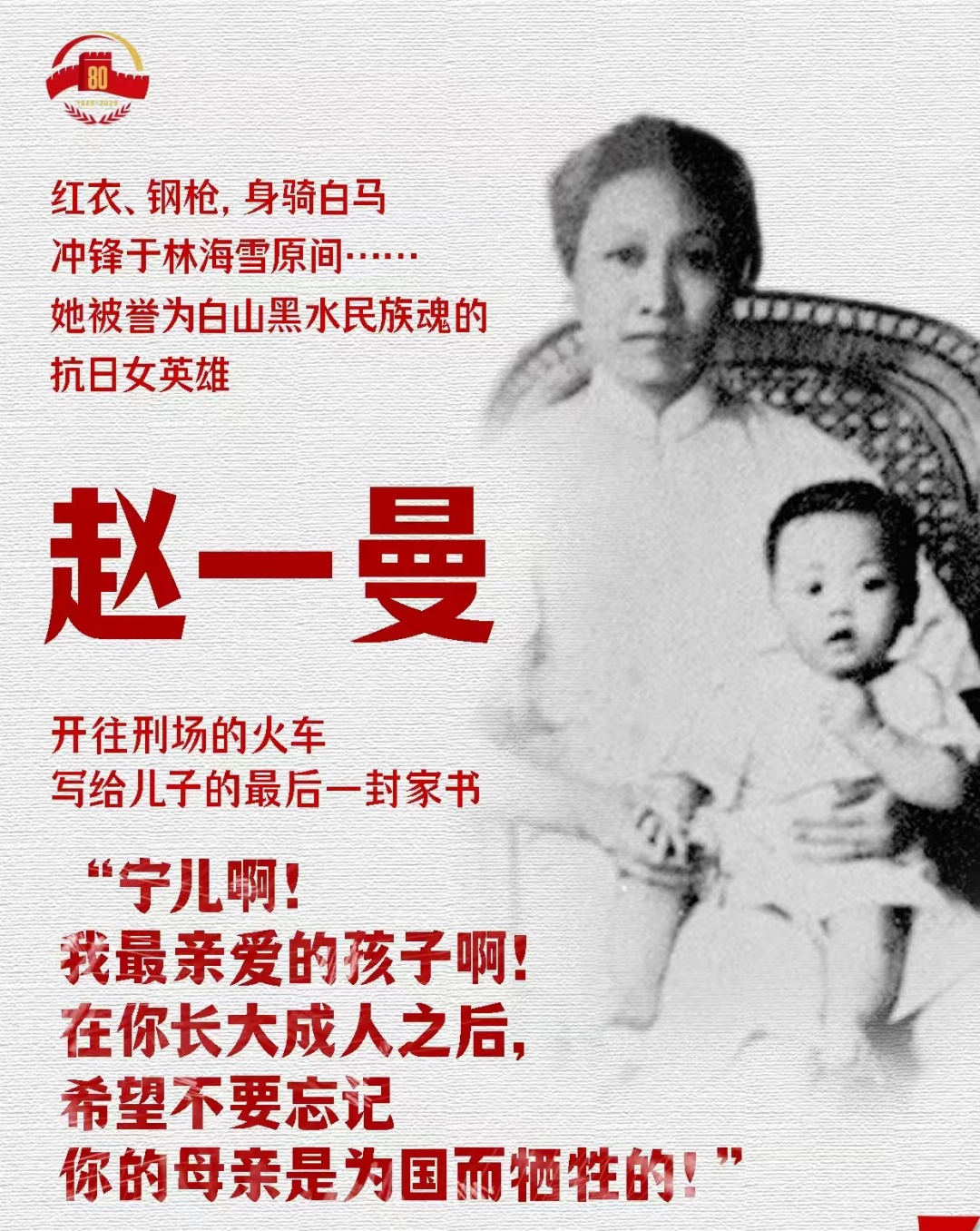

小家与大家的永恒辩证

左权将军殉国前三天写给妻子的绝笔,堪称抗战家书的巅峰。信中既有女儿“会喊爸爸了”的温情,也有“为民族解放、为劳苦大众”的壮志。结尾处“若能凯旋,必当补过;若成永诀,亦请勿悲”,将家庭情感与国家大义融为一体,让英雄褪去神性,显露出铁骨将领与深情父亲的双重身份。 赵一曼给儿子的诀别信:“母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。”在牺牲前夜,她将对孩子的牵挂与抗日决心融为一体,成为民族存亡之际母子两代人的命运写照。 家书中的情感充满张力:既有牵挂,也有决绝;既有恐惧,更有坚定。1941年,新四军战士王启明在信中写道:“儿不怕死,只怕死后无人尽孝。”但随即笔锋一转:“若儿牺牲,请二老以儿为荣,因儿是为千万父母而死。”这种情感的撕裂与升华,正是抗战家书最震撼之处——它让我们看到,民族危亡之际,普通人如何超越小我,将生命融入历史洪流。 这些抗战家书,有的是诀别,有的是思念,有的是鼓舞,它们虽然篇幅不长,却蕴含着巨大的力量。它们让我们看到了抗战英雄们在国家危亡之际,舍小家为大家的崇高精神;看到了他们在生死抉择面前,坚定的信仰和无畏的勇气;也看到了他们对亲人的深深眷恋和对和平的殷切期盼。 如今,硝烟早已散去,山河已然无恙。但当我们再次翻开这些泛黄的家书,依然能感受到那段波澜壮阔的历史,依然能触摸到英雄们滚烫的初心。这些纸短情长的家书,将永远铭刻在我们心中,激励着我们珍惜现在的和平生活,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 馆员荐书 《鸿雁家国情:胡孟晋烈士抗战家书》 作者:郭照东主编 出版社:安徽人民出版社 索书号:I266.5/0764 馆藏地址:[三中馆] 1F24小时成人图书 全书收录胡孟晋烈士在抗战期间撰写的家书文稿,集中展现了胡孟晋烈士动员亲属投身抗日救亡运动的坚定信念,记录了新四军在皖江地区的抗日活动细节。 《抗战家书:我们先辈的抗战记忆》 作者:中国人民抗日战争纪念馆、中国人民大学博物馆编 出版社:中国人民大学出版社 索书号:K265.06/5062 馆藏地址:[柳东馆] 5F主题书展 本书收录了50余封家书,具有很强的可读性。本书既有普通官兵的家书,也有普通民众的家书。书中图文并茂,有家书原件、家书作者的照片。本书通过一封封家书及其背后一个个真实感人的故事,为我们描绘出那时候军民的状态。这里面既有普通官兵朴素的爱家爱国之情,尤其对于家人的那份依恋与思念;更有普通民众颠沛流离中的亲情传递,爱国之情。 供稿:办公室 审核:叶伟伶

| 地址:柳州市三中路77号 | 联系电话:0772-2822404 桂公安网备案45020502000036号 桂ICP备05010859号-2 今日访问量:4791 总访问量:22637269 |

微信公众号 |

新浪微博 |

手机门户 |

抖音 |